Sète étire au soleil son cordon sablonneux et rocheux. Longeant d’un côté la Grande bleue, avec ses plages, son théâtre, son cimetière Marin, et de l’autre, l’immense lagune de Thau et son archipel d’étangs, ses graus, ses canaux et ses longues tables conchylicoles.

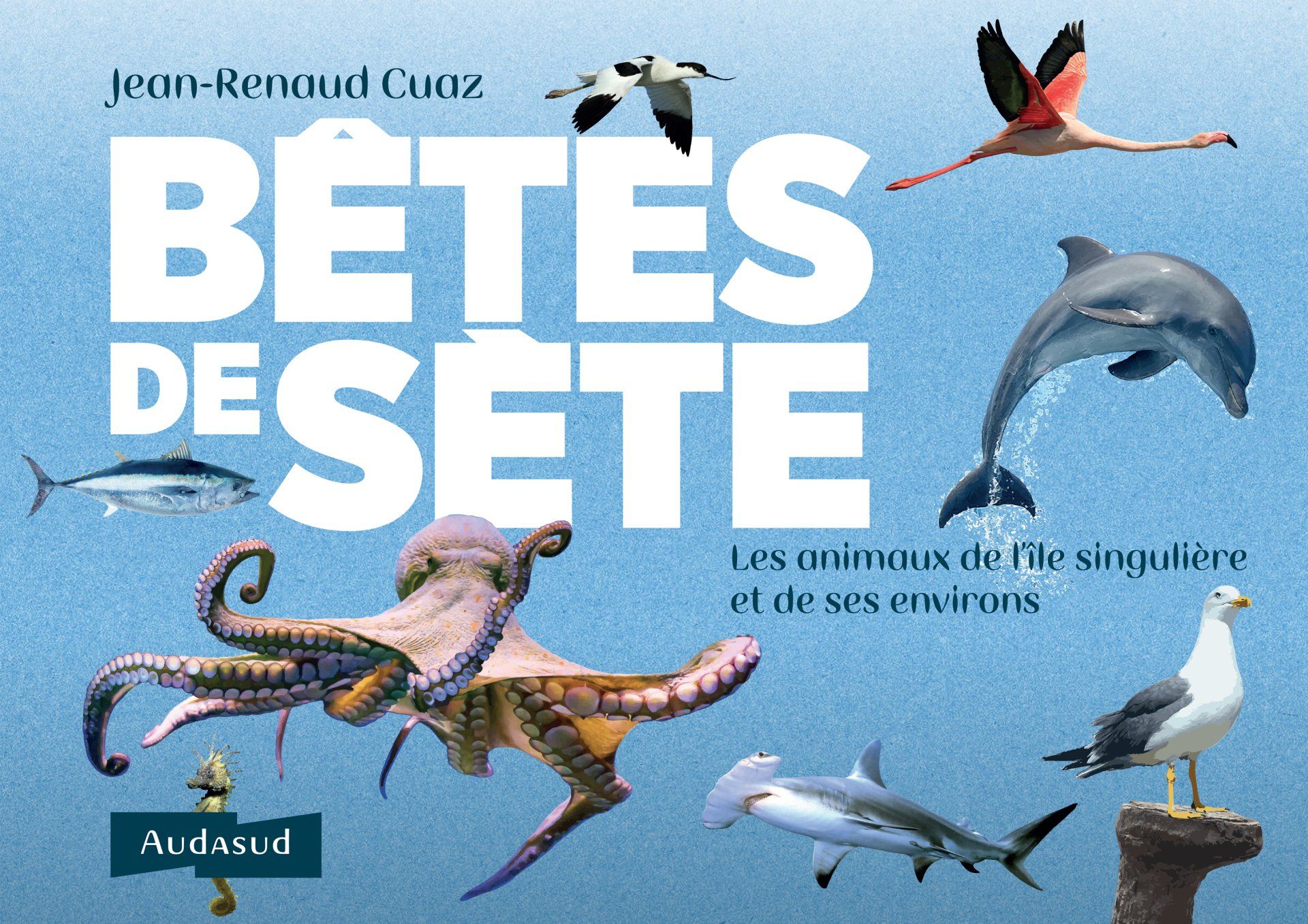

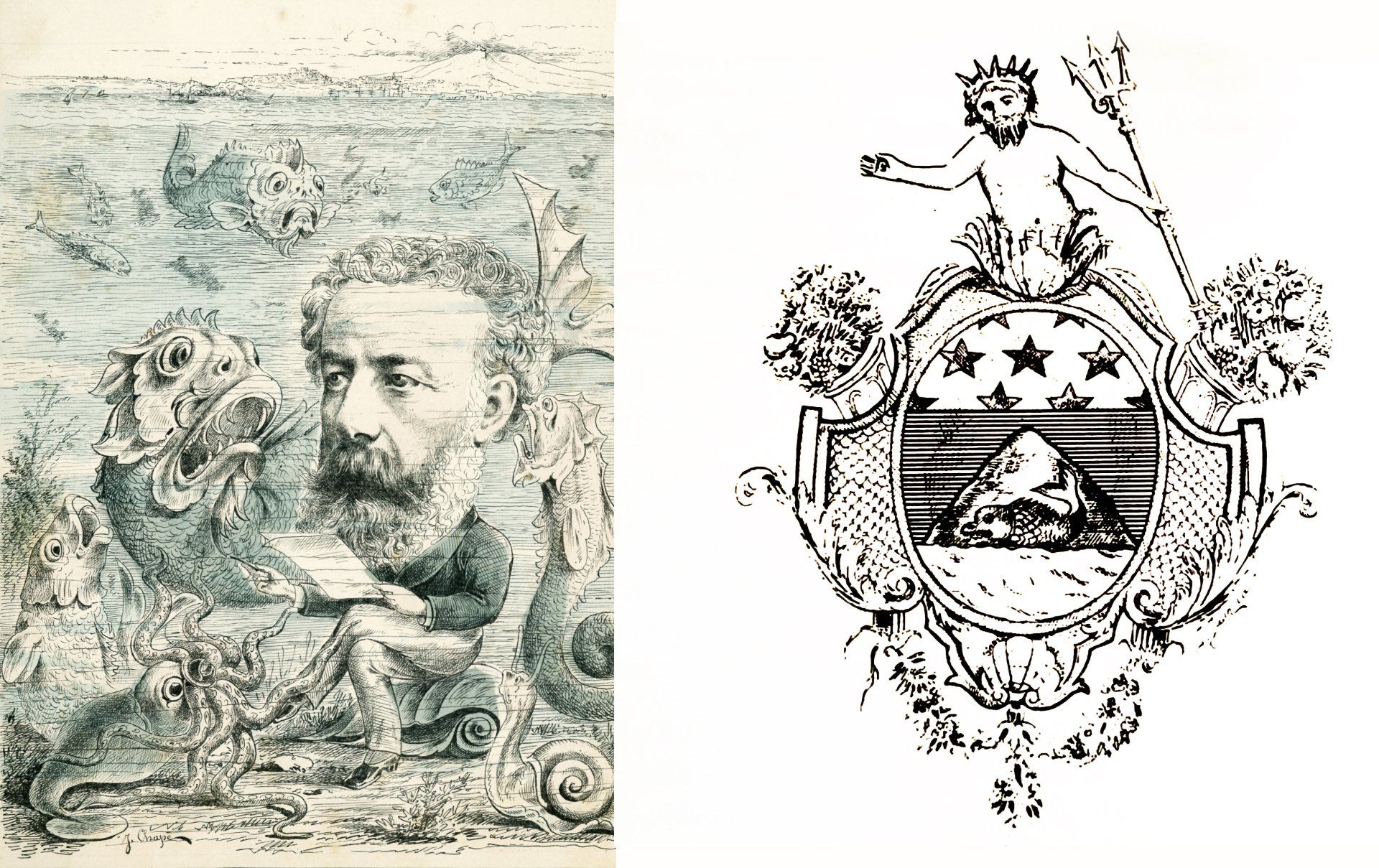

Un tel décor ne pouvait que servir d’écrin foisonnant pour une présence animale aussi riche que variée, et dans lequel l’homme a de tout temps puisé et souvent abusé. De l’anémone de mer à la vive, ce poisson venimeux redouté des baigneurs mais adulé par les amateurs de bouillabaisse, les animaux marins occupent la part belle, dans les pages qui suivent, d’un inventaire plus représentatif qu’exhaustif. L’histoire de Sète est jalonnée de récits et légendes de créatures marines réelles ou fantastiques, selon l’imaginaire de l’époque. Les armoiries de la ville, présentes sur ses façades, des plus majestueuses aux plus humbles, et jusque sur ses plaques d’égout, ont du reste pour blason ici un cétacé, là un gros poisson dont la forme pourrait sortir du bestiaire biscornu né de l’imagination d’un Jules Verne méridional.

À gauche : M. Jules Verne allant recueillir aux bonnes sources des renseignements authentiques sur le monde sous-marin. Titre du journal satirique oranais L’Algérie Comique & Pittoresque qui relata la visite de Jules Verne en Algérie dans deux numéros et lui consacra sa page de couverture le 15 juin 1884. Illustration de J. Chape représentant l’auteur de Vingt Mille Lieues sous les mers assis au fond de l’eau, avec pour horizon la ville d’Oran et la colline de Santa-Cruz.

À droite : armoiries délivrées en 1743 à la ville de Cette, dont le port fut créé à partir de 1666. Elles représentent un cétacé devant le mont Saint-Clair, sous Neptune armé de son trident.

Pour les navigateurs et les pêcheurs qui les premiers l’aperçurent, la forme bosselée et allongée du mont Saint-Clair devait leur évoquer un cétacé échoué sur le sable. D’où les noms donnés au lieu : Seta , Ceta , Cetia , etc… Et Cette jusqu’en 1928, tous issus du latin cetus, lui-même issu du grec ketos, signifiant gros poisson ou monstre marin. À cela vint s’ajouter une perpétuelle joute entre Sétois sur la nature de l’animal blasonné, échouant à dégager un consensus.

Un poulpe aurait pu les départager, s’il n’était lui-même source de discorde, certes festive et carnavalesque. Animal totémique de Sète, il trône sur la place de la mairie derrière une escorte de dauphins. Le céphalopode créé par le sculpteur Pierre Nocca en 1987 est devenu, au fil de l’eau, le poufre ou pouffre, divinité pulpeuse aux huit bras tentaculaires et source d’inspiration inépuisable pour les conteurs, écrivains, artistes, cuisiniers — à l’origine de quelques fameuses recettes dont l’emblématique tielle — et mêmes chercheurs, qui lui découvrent tous les jours de nouvelles facultés cognitives.

Autre symbole, la station biologique marine de Sète. Elle offre, depuis son édification en 1879, un environnement précieux aux biologistes, témoins irrécusables de l’effondrement de la biodiversité et de l’appauvrissement des écosystèmes marins. Sentinelle de pierre, le château garde un œil sur la lagune, l’autre sur la mer.

Surnommé le jardin de la mer et classé Natura 2000, l’étang de Thau abrite un écosystème unique en Europe. Lieu privilégié pour la conchyliculture, cette remarquable réserve marine recense :

• 88 espèces de poissons dont 17 rares et 40 exceptionnelles

• 110 espèces de crustacés

• 70 espèces de mollusques

• 1 espèce d’hippocampe moucheté endémique

• 12 espèces d’échinodermes (étoiles de mer, oursins…)

• 18 espèces de cœlentérés (anémones de mer, méduses…)

• 50 espèces de vers

• 125 espèces de zooplanctons

• Plus de 100 espèces de protozoaires

• 196 espèces de végétaux aquatiques

D’un côté, l’étang de Thau, vaste réservoir de biodiversité, prend des airs de petite mer intérieure. Il suffit d’en faire le tour à vélo — plus de 60 kilomètres — pour apprécier son ampleur. Constitué de trois étendues d’eau, le grand étang, l’étang des Eaux blanches et la crique de l’Angle, il joue un rôle fondamental au cœur du territoire. Les activités économiques qu’il génère ou avec lesquelles il doit cohabiter ont inévitablement un impact sur son écosystème. Limiter le plus possible leurs effets nocifs est une priorité collective et individuelle.

De l’autre côté, le littoral méditerranéen offre un diagnostique tout aussi inquiétant pour sa biodiversité. L’abondance des populations de vertébrés y a chuté de 20 % entre 1993 et 2016, et de 52 % dans les écosystèmes marins (pélagiques et côtiers). Si les populations de thon rouge, un temps en danger, ont pu se reconstituer grâce à un plan de gestion rigoureux, d’autres espèces sont en danger. La surpêche industrielle et un plancton moins nourrissant portent un coup fatal à leur viabilité et constituent la menace la plus fréquente.

Lagunes, étangs, estuaires, deltas, marais salants, ruisseaux, canaux… Les zones humides du Midi sont parmi les écosystèmes les plus riches en diversité animale de notre planète. Pourtant, ces 50 dernières années, environ 35 % de ces zones humides ont été détruites. La pression est particulièrement forte sur celles du littoral où séjournent les oiseaux migrateurs. Inféodés aux lagunes peu profondes d’eau saumâtre et salée, ils affectionnent en particulier les salins.

Cet environnement privilégié nous assigne une responsabilité envers des espèces vulnérables et en danger. À tous les échelons des acteurs, associations, ONG, organisations locales et méditerranéennes, l’objectif doit être de partager les préoccupations, mutualiser et diffuser les connaissances, mobiliser l’énergie de chacun afin de protéger les espèces et les espaces menacés dont elles dépendent.

Un des plus vastes — environ 5 000 ha — et des plus riches espaces naturels du territoire — 124 espèces d’oiseaux et reptiles, 700 espèces végétales — le massif de la Gardiole, domine l’étang d’Ingril et les anciens salins de Frontignan. Site classé et protégé depuis 1980, ce haut lieu calcaire s’étend sur 18 km entre Montpellier et Sète et surplombe le littoral et ses lagunes.

Plus loin, reliant Sète et Marseillan sur 13 km par la côte, un cordon sablonneux cadenasse l’étang de Thau depuis quatre siècles. Seul le grau de Pisse-Saumes (nom issu du fait que les mules, les pattes dans l’eau, assouvissaient un besoin naturel en le traversant) à Marseillan plage et les canaux de Sète permettent à l’étang de bavarder avec la mer.

De part et d’autre, la réserve naturelle du Bagnas à l’ouest, la réserve naturelle nationale de l’Estagnol à l’est, et au nord le parc départemental des Bessilles assurent des oasis indispensables pour la biodiversité, reliées entre elles par un chapelet de plaines et de zones humides protégées.

Il y a 50 ans était créé un ministère en charge de la protection de la nature et de l’environnement. Peu avant, un dimanche après-midi de décembre, l’air jovial malgré les pis saturés, une vache laitière arpentait le quai de la marine de Sète. Stimulée à l’arrière par une canne peu farouche, à l’avant par une poigne à peine plus ferme, elle ne manqua pas de surprendre les Sétois attablés aux terrasses, plus habitués à la flânerie des piétons, gabians et véhicules. La ruminante était simplement victime d’une panne de la bétaillère supposée la conduire à une laiterie de la colline. Installées sur la montagnette depuis belle lurette, certaines étaient encore actives dans les années 1970.

Une autre tradition qui elle s’obstine, celle des chats arpentant les traverses de la Pointe courte. Cette presqu’île singulière, fief insoumis des Pointus, se jette dans l’étang sans trop y croire et sert de paradis terrestre aux félins errants. Dès potron-minet, ils s’en vont chercher pitance parmi les poissons débarqués, chose plus aisée que de s’en prendre aux volatiles. Le gabian, que rien n’effarouche, peut d’autant plus se reposer sur ses ailes. C’est là qu’Agnès Varda réalisa en 1955 son premier long-métrage, La Pointe courte, qui allait lancer la Nouvelle Vague du cinéma. Elle fut, disait-elle, fascinée par « la lumière écrasante » de ce « quartier insolite ».

Vous y goûterez, si la baraka vous habite, la véritable cuisine sétoise. Celle qui a puisé ses premières racines dans les plus anciennes civilisations méditerranéennes. Celle qui par la suite s’est enrichie des émigrés italiens du golfe de Naples après la révolution française et au cours du XIXe siècle, et des Pieds-noirs en 1962, rapatriés d’Algérie parfois originaires d’Italie et d’Espagne.

Une espèce ne figure pas dans ce bestiaire, le Sétoïe (prononcez sétoye) ou Sétois en occitan. Ce mammifère primate de la famille des hominidés à la peau tannée par le sel marin et à la langue qui ne connaît pas le e muet. Une espèce en danger de raréfaction au delà de l’épuisement.

Et si vous entendez parler d’une loutre à fourrure noire, qui aurait été aperçue au-dessus du cimetière Marin, ce n’est qu’une légende de plus… Il s’agirait en fait de la couleur de prédilection, l’outrenoir, d’un peintre centenaire qui, lorsqu’il n’en broie pas, se délecte d’un paysage radieux qu’il laissa aux nombreux confrères l’ayant côtoyé le soin de sublimer.

Jean-Renaud Cuaz